Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht

Auteurs

L’histoire des parcs tribaux Tla-o-qui-aht est mise à disposition aux termes de lalicence Creative Commons Attribution-Non-Commerciale-Sharelike 4.0 International

L’histoire des parcs tribaux Tla-o-qui-aht est mise à disposition aux termes de lalicence Creative Commons Attribution-Non-Commerciale-Sharelike 4.0 InternationalDate de Publication: Juin 2022

Voyage visuel dans les parcs tribaux Tla-o-qui-aht

Glossaire des termes Nuu-chah-nulth

C’is-a-qis

Heelboom Bay sur l’île Meares

Ha’houlthii

Territoires traditionnels des Tla-o-qui-aht ha’wiih

Ha’uukmin

Bol à festin (nom Tla-o-qui-aht du lac Kennedy)

Ha’wiih

Chefs héréditaires de la Nation Tla-o-qui-aht titulaires de droits, de responsabilités et de relations héréditaires particuliers dans le ha’houlthii

ha’wilthmis

Droits et responsabilités des ha’wiih

hishuk-ish tsawalk

Mise en pratique, par les Nuu-chah-nulth, du principe selon lequel tout est un et tout est lié

Iisaak

Respect (observer, apprécier et agir en conséquence)

qwa siin hap

Laisser en l’état : désignation des terres dans les parcs tribaux Tla-o-qui-aht qui fait référence aux écosystèmes forestiers anciens rares et délicats et aux refuges culturels

uuya thluk nish

Nous prenons soin de : une désignation des terres dans les parcs tribaux Tla-o-qui-aht qui renvoie à des zones dont l’écosystème a besoin d’être restauré

uuya thluk nish, uuya thluk usmaa

Le principe Nuu-chah-nulth nous invite à prendre soin de nous-mêmes et des êtres qui nous sont chers

Wanachus-Hilthuu’is

Les deux montagnes qui composent l’île Meares

À propos des parcs tribaux Tla-o-qui-aht

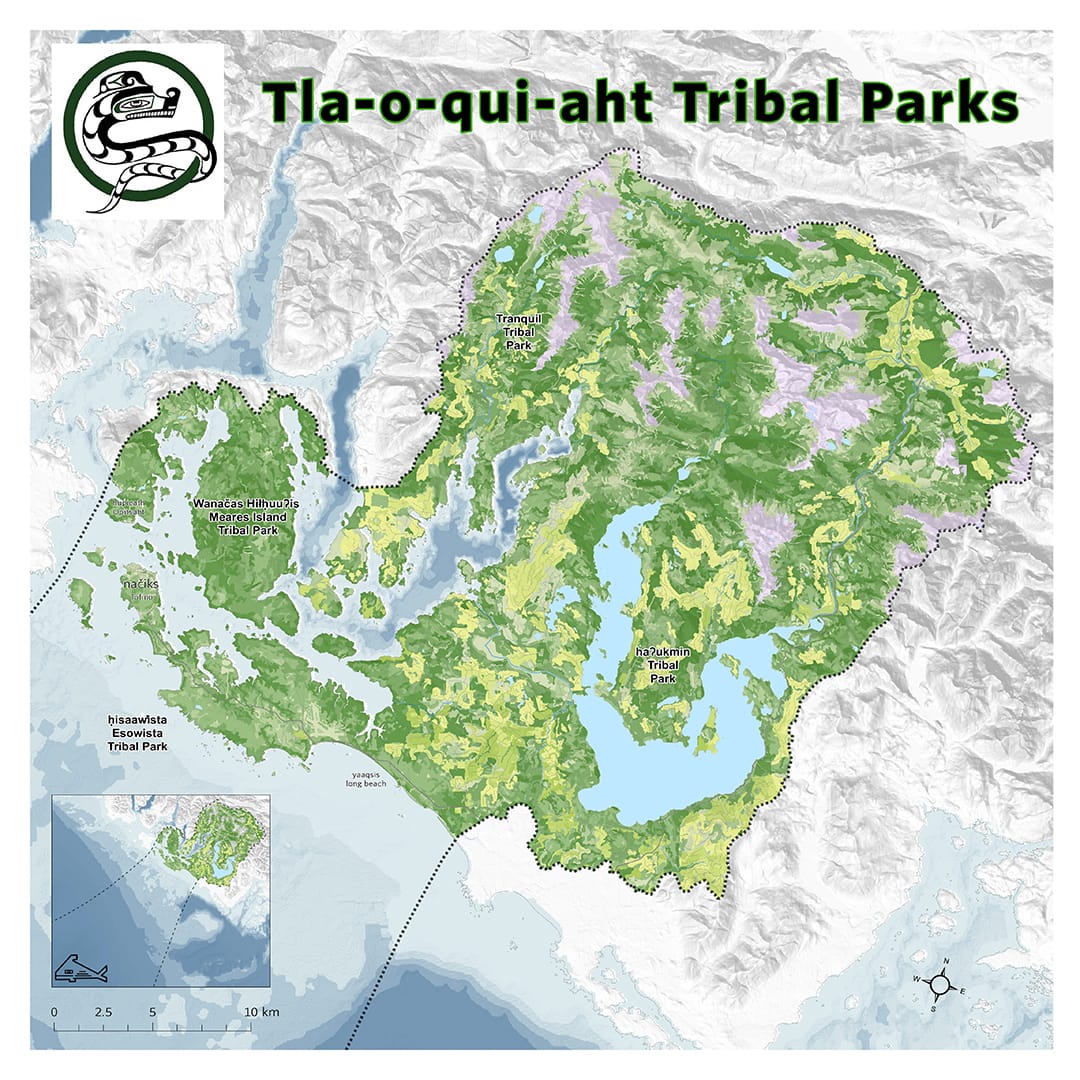

Sur le territoire Tla-o-qui-aht, les enseignements Nuu-chah-nulth de l’iisaak, en vigueur depuis des millénaires, ont pour but d’enrichir la vie et de protéger la biodiversité pour les générations futures. En 1984, les peuples Tla-o-qui-aht déclarent le parc tribal de l’île Meares (Wanachus-Hilthuu’is) comme pratique de l’iisaak visant à protéger le territoire de l’exploitation forestière rampante par coupes à blanc. L’ensemble du territoire de la nation est désormais réparti dans quatre parcs tribaux, qui mettent en œuvre des méthodes autochtones de gouvernance des bassins versants afin de promouvoir la sécurité environnementale et des moyens de subsistance durables. À la baie Clayoquot, sur la côte ouest de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, la Première Nation Tla-o-qui-aht a conçu une approche en matière de gouvernance autochtone des bassins versants afin de promouvoir la sécurité environnementale et des moyens de subsistance durables : les parcs tribaux Tla-o-qui-aht. Les parcs tribaux sont devenus une stratégie clé de la Nation Tla-o-qui-aht dans sa lutte permanente pour faire respecter les droits et responsabilités traditionnels sur ses territoires traditionnels.

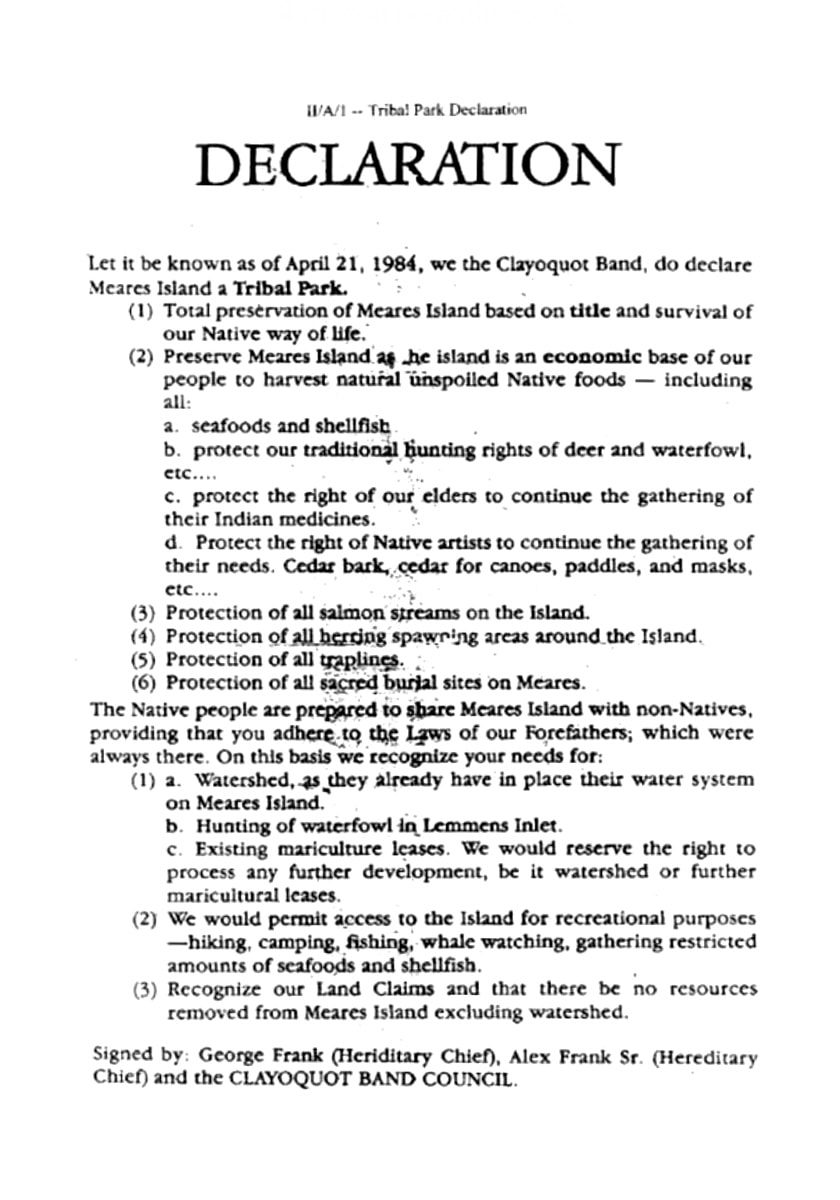

Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht ont été établis dans le cadre de la lutte contre la coupe à blanc incontrôlée des forêts primaires anciennes dans les territoires non cédés Tla-o-qui-aht. En 1984, les dirigeants Tla-o-qui-aht publient la Déclaration du parc tribal de l’île Meares (Wanachus-Hilthuu’is). Cette déclaration est assortie d’une stratégie d’action directe, les membres de Tla-o-qui-aht et leurs alliés ayant maintenu un blocus pacifique pour empêcher les bûcherons de débarquer leur matériel. En outre, les Tla-o-qui-aht ont entamé une procédure judiciaire, qui a finalement abouti à une injonction du tribunal empêchant l’exploitation forestière sur l’île Meares jusqu’à ce que les droits et les titres autochtones soient résolus. Les forêts anciennes de l’île Meares sont encore debout aujourd’hui. Depuis 1984, les Tla-o-qui-aht ont créé trois autres parcs tribaux : Ha’uukmin (bassin versant du lac Kennedy), le parc tribal Tranquil (Tranquil Tribal Park) et le parc tribal Esowista (Esowista Tribal Park).

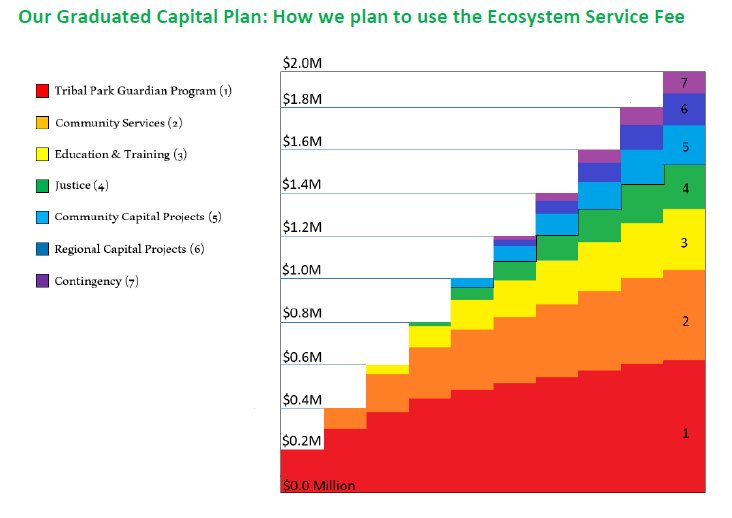

Collectivement, les quatre parcs tribaux Tla-o-qui-aht englobent l’ensemble du territoire de la Première Nation Tla-o-qui-aht. Les parcs tribaux sont un excellent exemple du leadership autochtone en matière de conservation au Canada. Ils adoptent des plans sur 500 ans pour l’intendance, la restauration écologique et le développement économique de la communauté. Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht ont mis en place un programme de contribution à la gestion des écosystèmes, les Alliés des parcs tribaux (Tribal Parks Allies), qui permet de collaborer avec des entreprises locales au financement des programmes des gardiens des parcs tribaux et des initiatives de restauration écologique. Les parcs tribaux mettent également de l’avant des solutions de développement économique communautaire telles que l’écotourisme, des projets hydroélectriques au fil de l’eau à faible impact et des solutions en matière de logement autochtone.

Cette vidéo décrit les principales raisons qui ont mené à la création des parcs tribaux Tla-o-qui-aht. Produit par la IISAAK OLAM Foundation, 2021.

Ha’huulthii (Territoires traditionnels)

Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht sont situés dans le Ha’huulthii (territoires traditionnels) de la Première Nation Tla-o-qui-aht, l’une des nations de langue Nuu-chah-nulth de la côte ouest de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Les quatre parcs tribaux englobent l’ensemble du territoire des Tla-o-qui-aht, qui est lui-même délimité par des bassins versants naturels et qui s’étend du col de Sutton, le long de la route 4, jusqu’aux sites de pêche situés au-delà de l’horizon de l’océan Pacifique. Le parc tribal Esowista chevauche la plage de Long dans la réserve de parc national de Pacific Rim. Entourant la ville de Tofino qui en fait partie, les parcs tribaux Tla-o-qui-aht sont la porte d’entrée de la baie Clayoquot, un endroit très connu qui comprend la plus grande zone de forêt pluviale ancienne intacte de cèdres rouges et de pruches qui subsiste sur l’île de Vancouver. En 2000, la baie Clayoquot a été désignée par les Nations Unies comme réserve de la biosphère.

Collectivement, les parcs tribaux Tla-o-qui-aht comprennent la terre et son sous-sol profond, les eaux et la haute mer, jusqu’à au moins 100 kilomètres au large, et l’espace aérien au-dessus de l’atmosphère terrestre. Les parcs tribaux englobent les rivages, les basses terres et les montagnes de l’île de Vancouver, ainsi que de nombreuses îles et îlots de la baie Clayoquot et qui font face à l’océan Pacifique. Les plans d’eau intérieurs comprennent Ha’uukmin (lac Kennedy) et Tofino Inlet. Le parc tribal Esowista fait face à l’océan Pacifique et s’étend jusqu’aux sites de pêche des Tla-o-qui-aht.

Chronologie de l’histoire des parcs tribaux Tla-o-qui-aht

Remarque : L’histoire de Tla-o-qui-aht ne commence PAS avec les débuts de la colonisation. Cette chronologie ne fait que retracer l’histoire depuis les perturbations coloniales au Canada.

Gouvernance et prise de décision

Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht sont un exemple unique de gouvernance autochtone des APCA (Rapport du CAE, p. 45). Les gouvernements fédéral et provincial n’ont jamais reconnu officiellement les parcs tribaux Tla-o-qui-aht, qui n’ont d’ailleurs pas cherché à obtenir une désignation officielle en tant qu’aire protégée provinciale ou fédérale en vertu de la législation en vigueur. Cependant, les parcs tribaux représentent une affirmation de la gouvernance autochtone, qui est protégée par l’article 35 de la Constitution canadienne. Selon Jack Woodward, avocat renommé spécialisé en droit autochtone, les parcs tribaux peuvent être considérés comme des « parcs constitutionnels1 ». Ils représentent une « projection de la souveraineté [et de la responsabilité] sur un territoire contesté2 ».

Cette vidéo produite par Conservation through Reconciliation Partnership et la IISAAK OLAM Foundation présente l’histoire des parcs tribaux Tla-o-qui-aht depuis leurs origines en 1984 jusqu’à leur forme de gouvernance actuelle, les partenariats clés et un modèle financier unique. Ce webinaire fournira aux participants les leçons et les outils qui ont permis de créer l’APCA et ont favorisé son essor.

Le rôle du droit autochtone

Tous les parcs tribaux Tla-o-qui-aht ont été créés en vertu des lois des Tla-o-qui-aht. En fait, le parc tribal de l’île Meares a été créé en réponse directe à violation de ces lois. L’octroi par la Colombie-Britannique de permis d’exploitation forestière industrielle, sans le consentement des Tla-o-qui-aht et en l’absence de traité, constitue une violation du droit naturel et du droit Nuu-chah-nulth. Ces permis contreviennent également au droit constitutionnel canadien puisqu’ils ne tiennent pas compte de la Proclamation royale de 1763, qui est un document constitutionnel fondamental au Canada (Eli Enns, webinaire, 4 novembre 2020).

Les parcs tribaux sont l’expression actuelle de ce que les ancêtres des Tla-o-qui-aht ont toujours fait dans l’exercice de leurs responsabilités à l’égard des Ha’houlthii. Les Tla-o-qui-aht exercent ces rôles et responsabilités à l’égard des écosystèmes depuis des millénaires. Ha’houlthii ne renvoie pas seulement à un territoire, mais à la relation avec l’esprit vivant d’un lieu; c’est comme un mariage intergénérationnel avec un être vivant (Gisele Martin, webinaire Nov 4, 2020).

C’est ce type de relations et de responsabilités que les parcs tribaux s’efforcent de renforcer et de revitaliser. Ce faisant, les parcs tribaux Tla-o-qui-aht sont gérés de manière à assurer une « abondance » plutôt qu’en fonction d’un impératif industriel de « durabilité » [c’est-à-dire de rendement soutenu] (Joe Martin, webinaire du 4 novembre 2020).

Dans la société Tla-o-qui-aht, on accorde une grande importance à la responsabilité individuelle. La loi suprême de la constitution Nuu-chah-nulth, iisaak, signifie respect, c’est-à-dire « observer, apprécier et agir en conséquence ». La loi de l’iisaak a été l’une des principales motivations et l’un des principes directeurs ayant conduit à la Déclaration du parc tribal de l’île Meares en 1984. Iisaak, ainsi que d’autres lois représentées dans les emblèmes et les mâts totémiques des Tla-o-qui-aht, guide la prise de décision dans les parcs tribaux Tla-o-qui-aht. L’emblème du serpent de mer, emblème des parcs tribaux, représente le lien entre l’observation et l’action, en vertu duquel on écoute non seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. Les décisions prises dans les parcs tribaux s’appuient sur une connaissance approfondie du territoire et sur le lien personnel établi avec celui-ci (Gisele Martin, séminaire en ligne, 4 novembre 2020).

Les emblèmes et les mâts totémiques sont la constitution des Nuu-chah-nulth. Les récits relatifs à ces emblèmes sont racontés de génération en génération et constituent une feuille de route pour la prise de décision et la gouvernance des parcs tribaux. Il ne s’agit pas d’un manuel de règles et de procédures, tel qu’on en trouve dans certains documents. Les récits sont intériorisés, comme s’ils faisaient partie du « système d’exploitation » d’une personne, qui guide ensuite l’action. On peut résumer ces lois par des principes tels que uiuthluk nish, uiuthluk usmaa : prendre soin de nous-mêmes et prendre soin des êtres qui nous sont chers (Eli Enns, webinaire, 4 novembre 2020).

Les Ha’wiih, ou chefs héréditaires, sont les gardiens traditionnels des Tla-o-qui-aht Ha’houlthii. Comme il est expliqué dans le plan de gestion du parc tribal Ha’uukmin,

La gouvernance des Tla-o-qui-aht est intégrée à notre culture et à notre société, et ses lois sont fondées sur le respect et la recherche du bien-être de notre population et de l’environnement. Les chefs héréditaires sont connus collectivement sous le nom de Ha’wiih, et chaque Ha’wiih possède tous les titres et droits au sein de son Ha’huulthii. Ha’huulthii se traduit par « tout ce qui se trouve sur leur territoire traditionnel » et comprend certaines responsabilités à l’égard des rivières, de la nourriture, des médicaments, des chants, des danses et des cérémonies. Chacun de ces éléments est transmis au Ha’wiih en vertu des droits inhérents ou par le mariage. Les Ha’wiih ont la responsabilité envers le Créateur de prendre soin de tous ceux qui font partie des Ha’huulthii.

Processus de planification des relations foncières et de zonage

Les parcs tribaux comprennent des plans sur 500 ans pour la gestion, la restauration écologique et le développement économique de la communauté. Par exemple, un plan de gestion des terres pour le parc tribal Ha’uukmin a été élaboré à l’issue d’une vaste série de consultations et d’ateliers auxquels ont participé les Aînés et les membres de la communauté Tla-o-qui-aht, les Premières Nations voisines, d’autres communautés locales, les gouvernements, les groupes de défense de l’environnement, des représentants de l’industrie et des experts techniques. Le plan subdivise le parc tribal Ha’uukmin en deux zones de gestion. Les écosystèmes anciens, rares et de grande valeur, et les refuges culturels sont désignés comme qwa siin hap, ce qui signifie « laisser en l’état », et tout développement y est interdit. D’autres zones sont classées uuya thluk nish, ce qui signifie « nous prenons soin de ». On trouve dans ces zones des activités de restauration écologique, d’exploitation forestière à faible impact, une écloserie, des zones de restauration de l’habitat du saumon, des installations hydroélectriques à faible impact et des activités d’écotourisme. Les activités destructrices de l’environnement, telles que l’exploitation minière industrielle et les coupes à blanc, sont interdites dans les quatre parcs tribaux Tla-o-qui-aht.

Partenariats et relations

Les partenariats ont joué et continuent de jouer un rôle important dans le développement et l’évolution des parcs tribaux Tla-o-qui-aht. Dans les années 1980 et 1990, une coalition diversifiée d’alliés a permis à la Première Nation Tla-o-qui-aht de promouvoir les parcs tribaux et de les protéger d’un développement non désiré. Aujourd’hui, ces anciens Alliés, auxquelles s’est jointe une nouvelle cohorte, soutiennent notre vision. La norme de certification des Alliés des parcs tribaux des Tla-o-qui-aht établit des critères de base pour ce qui est considéré comme une « relation juste » entre la Première Nation Tla-o-qui-aht et les Alliés, tout en offrant aux colons la possibilité de participer aux enseignements culturels des Tla-o-qui-aht sur la façon de bien vivre en relation avec le réseau de vie qui constitue les Ha’huulthi Tla-o-qui-aht.

Alliances pour la conservation

Les groupes écologistes non autochtones et les organismes de conservation se sont joints aux Tla-o-qui-aht pour s’opposer à la coupe à blanc de la forêt pluviale ancienne, jouant un rôle particulièrement important dans les manifestations à grande échelle et les boycottages mondiaux des consommateurs pour protester contre l’exploitation des forêts anciennes dans les années 1990. Aujourd’hui, sept organismes de conservation composent la Clayoquot Sound Conservation Alliance : le Wilderness Committee, Stand.earth, Friends of Clayoquot Sound, Greenpeace, le Sierra Club, le Natural Resources Defense Council et Canopy.

La relation entre les parcs tribaux Tla-o-qui-aht et les organismes de conservation a parfois aussi posé problème. Pendant des années, les défenseurs de l’environnement ont considéré la baie Clayoquot comme une nature sauvage intacte. Ce n’est que plus récemment que ces organisations ont commencé à reconnaître lune présence humaine de longue date et les liens d’interdépendance entre le territoire et les communautés Tla-o-qui-aht. Les organismes de conservation continuent de promouvoir le développement d’une économie de conservation dans la baie Clayoquot tout en soutenant les efforts des Premières Nations visant à empêcher l’exploitation forestière dans toutes les vallées et îles encore intactes de la forêt pluviale.

Collaborations universitaires

Les collaborations universitaires ont également contribué à mieux faire connaître les parcs tribaux Tla-o-qui-aht. En 2007, le parc tribal Ha’uukmin a été intégré à un projet de recherche multisite de l’Université de l’île de Vancouver (alors le Malaspina University College) et portant sur les aires protégées et la réduction de la pauvreté. Ce projet a permis d’établir des liens entre les parcs tribaux et le parc national du Serengeti en Tanzanie, renforçant ainsi la crédibilité et la reconnaissance du modèle de conservation des parcs tribaux. Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht ont fait l’objet d’au moins trois articles universitaires, ainsi que du livre de Gleb Raygorodetsky intitulé <a href=”https://archipelagohope.com/”>« Archipelago of Hope: Wisdom and Resilience from the Edge of Climate Change »</a>. Parmi les articles scientifiques portant sur les parcs tribaux Tla-o-qui-aht, on compte :

- Murray, G. et Burrows, D. (2017) « Understanding Power in Indigenous Protected Areas: the Case of the Tla-o-qui-aht Tribal Parks », Human Ecology, https://link.springer.com/article/10.1007/s10745-017-9948-8

- Murray, G. et King, L. (2012) « First Nations Values in Protected Area Governance: Tla-o-qui-aht Tribal Parks and Pacific Rim National Park Reserve », Human Ecology, 40(3), pp. 385-395, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10745-012-9495-2

- Robinson, L. W. et coll. (2012) « ‘We Want Our Children to Grow Up to See These Animals’: Values and Protected Areas Governance in Canada, Ghana and Tanzania », Human Ecology, 40, pp. 571-581, https://link.springer.com/article/10.1007/s10745-012-9502-7

Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht offrent également un milieu d’apprentissage fondé sur le territoire qui permet de faire l’expérience de la langue et de la culture Nuu-chah-nulth.

- La Raincoast Education Society (RES), créée en 2000, propose différents programmes immersifs d’apprentissage axés sur le territoire, des programmes culturels et d’apprentissage des langues pour les jeunes et les adultes dans les baies Clayoquot et Barkley et dans les environs. La RES mène également des activités de recherche et de surveillance, dans le cadre du soutien apporté à l’intendance communautaire. Visitez leur site Web à l’adresse : https://raincoasteducation.org/

- Le West Coast N.E.S.T. est un collectif d’organisations, de cultures et de communautés qui participent au Clayoquot Biosphere Trust et dont font partie les parcs tribaux Tla-o-qui-aht. Le N.E.S.T. aide les gens à trouver des cours et des expériences d’apprentissage transformatrices auprès d’organismes communautaires, d’entreprises et de particuliers de la région. Visitez leur site Web à l’adresse suivante : https://www.westcoastnest.org/

Relations avec la communauté d’affaires

Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht n’ont jamais eu pour but d’exclure les populations non autochtones du territoire Tla-o-qui-aht. En offrant une alternative au processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique et aux revendications territoriales globales, elles visent plutôt à trouver d’autres voies vers la certitude économique, des voies qui respectent les lois, les droits et les responsabilités des Tla-o-qui-aht à l’égard du territoire.

S’inspirant de leur action auprès des entreprises de la région, les parcs tribaux Tla-o-qui-aht ont créé le programme des Alliés des parcs tribaux Tla-o-qui-aht (Tla-o-qui-aht Tribal Parks Allies. Les entreprises participantes contribuent financièrement aux parcs tribaux Tla-o-qui-aht (voir la section sur l’Orignal no 2 : Solutions financières). En outre, ces entreprises s’engagent à respecter les compétences des Tla-o-qui-aht, à mener des activités conformément à la vision pour le territoire des parcs tribaux, à signaler au personnel des parcs tribaux toute préoccupation liée au braconnage et aux décharges, et à s’informer, ainsi que leur personnel et leurs clients, sur l’histoire, la politique, la réconciliation à l’échelle locale et à propos du programme des Alliés. En contrepartie, les entreprises participantes peuvent utiliser le logo des Alliés des parcs tribaux dans le cadre de leurs activités de promotion et leur nom apparaît sur le site Web des Alliés des parcs tribaux. Les organismes locaux sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et les donateurs individuels peuvent également être reconnus comme des Alliés.

Plusieurs années passées à bâtir des relations avec le monde des affaires et d’autres acteurs de Tofino ont porté leurs fruits, et l’ancienne mairesse de Tofino, Josie Osborne, est une fervente partisane des parcs tribaux Tla-o-qui-aht. Lorsque Imperial Metals a fait part de son intérêt à procéder à des forages d’essai sur le site minier proposé de Fandora dans le parc tribal Tranquil, la ville de Tofino et la ville de Victoria ont toutes deux voté en faveur du moratoire minier à Tla-o-qui-aht, malgré les permis d’exploration délivrés par le gouvernement de la Colombie-Britannique (Vice, 11 juin 2014).

Les projets hydroélectriques de Canoe Creek et de Haa-ak-suuk ont été réalisés en partenariat avec le Barkley Project Group, ce qui a permis à la Nation Tla-o-qui-aht de se doter des capacités financières et techniques nécessaires pour développer d’autres projets hydroélectriques dans les parcs tribaux. Les projets ultérieurs devraient être entièrement détenus par les Tla-o-qui-aht.

Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht et les quatre Orignaux

Orignal no 1 : Compétence

Traités et accords; intérêts juridiques concurrents à l’égard des terres, p. ex., permis d’exploitation forestière ou minière

Bien que la Nation Tla-o-qui-aht ait déjà participé au processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique, elle a depuis décidé de s’en retirer et d’utiliser les parcs tribaux comme autre moyen de parvenir à la réconciliation, à l’autodétermination et à la certitude économique sur ses territoires.

Le plan de gestion du parc tribal Ha’uukmin, et les parcs tribaux en général, ont été utilisés dans le cadre des processus de consultation afin d’évaluer diverses activités proposées dans les parcs tribaux, tels qu’une entreprise de jet-ski et des permis de coupe de forêts anciennes. Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht n’ont pas cherché à lutter contre les permis et licences existants, comme ceux autorisant les coupes dans les forêts anciennes. La stratégie des parcs tribaux consiste plutôt à mettre en place un système de contre-gouvernance dans la région, qui finira par rendre caducs les permis et licences délivrés par le gouvernement. Après tout, ces permis n’ont jamais été considérés légitimes au regard de la loi Tla-o-qui-aht ou des obligations constitutionnelles canadiennes envers les peuples autochtones.

Aujourd’hui, les parcs tribaux Tla-o-qui-aht coexistent avec de nombreuses autres administrations et entités, dont la municipalité de Tofino, des propriétés privées, des tenures forestières sur des terres provinciales, des parcs provinciaux et la réserve de parc national de Pacific Rim. La réserve de la biosphère UNESCO de la baie Clayoquot chevauche également les parcs tribaux Tla-o-qui-aht.

Orignal no 2 : Solutions financières

Bien que la Nation Tla-o-qui-aht ait déjà participé au processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique, elle a depuis décidé de s’en retirer et d’utiliser les parcs tribaux comme autre moyen de parvenir à la réconciliation, à l’autodétermination et à la certitude économique sur ses territoires.

Le plan de gestion du parc tribal Ha’uukmin, et les parcs tribaux en général, ont été utilisés dans le cadre des processus de consultation afin d’évaluer diverses activités proposées dans les parcs tribaux, tels qu’une entreprise de jet-ski et des permis de coupe de forêts anciennes. Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht n’ont pas cherché à lutter contre les permis et licences existants, comme ceux autorisant les coupes dans les forêts anciennes. La stratégie des parcs tribaux consiste plutôt à mettre en place un système de contre-gouvernance dans la région, qui finira par rendre caducs les permis et licences délivrés par le gouvernement. Après tout, ces permis n’ont jamais été considérés légitimes au regard de la loi Tla-o-qui-aht ou des obligations constitutionnelles canadiennes envers les peuples autochtones.

Aujourd’hui, les parcs tribaux Tla-o-qui-aht coexistent avec de nombreuses autres administrations et entités, dont la municipalité de Tofino, des propriétés privées, des tenures forestières sur des terres provinciales, des parcs provinciaux et la réserve de parc national de Pacific Rim. La réserve de la biosphère UNESCO de la baie Clayoquot chevauche également les parcs tribaux Tla-o-qui-aht.

Orignal no 3 : Renforcement des capacités

Le renforcement des capacités dans les parcs tribaux de Tla-o-qui-aht met l’accent sur la revitalisation de la langue et de la culture et sur le programme des gardiens des parcs tribaux.

Orignal no 4 : Espèces et lieux culturels clés

Protection et réponse aux menaces

Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht protègent les espèces et les lieux qui revêtent une importance particulière pour la subsistance, l’identité et la culture des Tla-o-qui-aht.

Défis, leçons tirées et mots d’encouragement à l’intention des nations et les Alliés des APCA

Les relations avec les organisations de conservation non autochtones, les entreprises, la ville de Tofino et Parcs Canada ont joué un rôle important dans le succès des parcs tribaux Tla-o-qui-aht. Toutefois, bâtir ces relations a pris du temps. Au moment des blocages de l’île Meares en 1984, Tofino était une ville axée sur les ressources primaires qui dépendait d’un modèle industriel d’exploitation des pêches et des forêts.

Aujourd’hui, le tourisme est le principal moteur économique. Le tourisme à grande échelle représente également un défi pour le territoire de Tla-o-qui-aht. Bien que la plus grande ville, Tofino, ne compte qu’environ 2 200 habitants tout au long de l’année, plus d’un million de touristes s’y rendent annuellement. Les écoulements d’eaux usées de la ville ont contaminé les bancs de palourdes, qui font partie des récoltes traditionnelles du peuple Tla-o-qui-aht. Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht continuent de plaider en faveur d’une station d’épuration pour Tofino, tandis que les gardiens des parcs tribaux éliminent les débris marins et la pollution pour faire en sorte que ces sources d’aliments traditionnels regagnent leur vitalité et leur abondance d’antan.

Le long des chemins forestiers du parc tribal Ha-uukmin, un grand nombre de campeurs ont causé des dommages à l’environnement et laissé des tas d’ordures (Alberni Valley News, 1er septembre 2020). Les parcs tribaux Tla-o-qui-aht envisagent de clôturer la route afin de mieux en gérer l’accès. Les gardiens des parcs tribaux ont également effectué des patrouilles et ramassé des déchets.

Documents clés (en anglais)

- Déclaration de 1984 relative au parc tribal de l’île Meares

- Déclaration de 2014 relative aux parcs tribaux Tla-o-qui-aht

- Norme de certification des Alliés des parcs tribaux et protocole d’entente avec les exploitants d’entreprises (2021)

- Rapport 2020 sur les parcs tribaux

- Plan d’investissement progressif des parcs tribaux de Tla-o-qui-aht

Vidéos en ligne (en anglais)

- Vidéo du National Observer sur les parcs tribaux

- Pour nos petits-enfants

- Parcs tribaux de la baie Clayoquot et protection des forêts anciennes des Premières Nations

- Visite des parcs tribaux Tla-o-qui-aht : Le studio de Joe dans la forêt

- Canoe Creek Hydro et les Premières Nations Tla-O-Qui-Aht

- Célébrations de Meares35 à Victoria, C.-B., avril 2019

- Le chef Moses Martin de Meares35 parle des parcs tribaux,

- Anniversaire du blocus pacifique de Meares35e, 21 avril 2019

- Documentaire sur la réserve de biosphère de la baie Clayoquot Sound, y compris les parcs tribaux

Ressources complémentaires (en anglais)

Présentation des parcs tribaux Tla-o-qui-aht

- Brochure sur les parcs tribaux Tla-o-qui-aht (2013)

- Article du National Observer sur les parcs tribaux Tla-o-qui-aht

- Article du magazine National Geographic sur les parcs tribaux

- Article de mai 1985 dans le New York Times

- Article expliquant en quoi les parcs tribaux adoptent une approche différente, depuis les barrages forestiers sur l’île Meares jusqu’au parc tribal Tranquil en opposition au projet minier de Fandora (Vice, 11 juin 2014)

Langue et parcs tribaux (en anglais)

Les Alliés des parcs tribaux

Projets hydroélectriques des parcs tribaux Tla-o-qui-aht

Les parcs tribaux et la COVID-19

Articles scientifiques

- Murray, G. et Burrows, D. (2017) « Understanding Power in Indigenous Protected Areas: the Case of the Tla-o-qui-aht Tribal Parks », Human Ecology,

- Murray, G. et King, L. (2012) « First Nations Values in Protected Area Governance : Tla-o-qui-aht Tribal Parks and Pacific Rim National Park Reserve », Human Ecology, 40(3), pp. 385-395,

- Robinson, L. W. et coll. (2012) « ‘We Want Our Children to Grow Up to See These Animals:’ Values and Protected Areas Governance in Canada, Ghana and Tanzania », Human Ecology, 40, pp. 571-581.